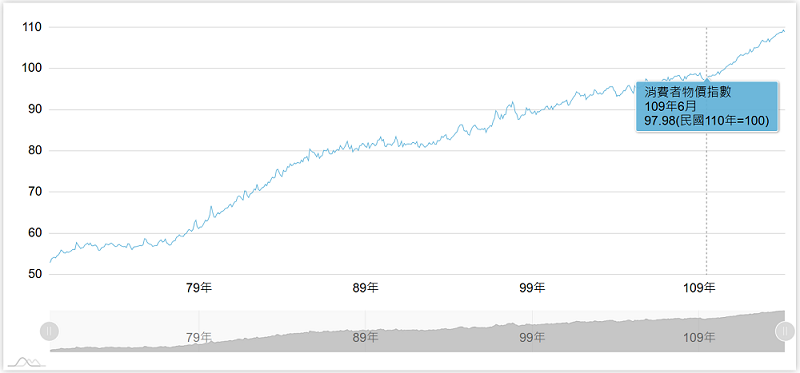

台湾で筆者がよく通っている豆花屋が最近値上げを行った。それからというもの、そのお店に通うことが少なくなっている。タイトル画像の物価指数も示すとおり、ここ台湾でも値上げは日常茶飯事……。その理由を掘り下げてみると、値上げの難しさにつながるポイントが見えてくる。そこで、2回に分けて台湾における値上げの具体的事例をまじえ、値上げの在り方について考察する。

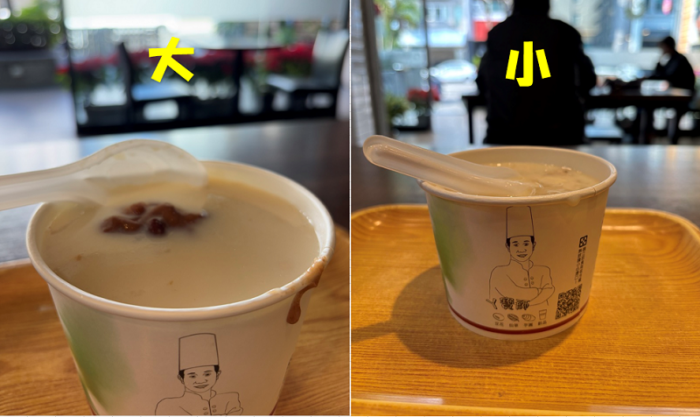

まず値上げを行った豆花屋の概要を以下に記す。

●旧価格:55台湾ドル/一杯

●新価格:

大⇒60台湾ドル/一杯(=旧価格と同じ量)

小⇒50台湾ドル/一杯

元のサイズを単に値上げするだけではなく、小サイズを作り、小サイズは従来価格より値下げをしている。大・小の価格を足して2で割れば同じ価格だ。

ちなみにこの小サイズ、なかなか絶妙な量なのだ。元々このお店の豆花は、他店と比べて量が多い部類に入っていた。なので、おやつとして食べるには、時に持て余してしまうこともあった(特に女性など)。

ここまで見ると、従来と同じ分量の商品は確かに値上がっているのだが、消費者側には従来より量は少ない(≒適切な分量)が安い商品を提供し選択権を付与している。お店側も売上を増やす、コストを減らす、どちらを取っても利益確保につながる。競争の激しい台湾の飲食店ならでは、良心的かつ上手い値上げのやり方だと筆者は考えた。

ところが、だ。

現実問題として、筆者はその後このお店に通う頻度が極端に減ってしまった。断っておくが、値上げ前後で商品の味にはまったく変化がない。なのに、通う頻度が減ってしまっている。

なぜか??

掘り下げて考えていくと、競争の激しい台湾ならでは事情、同種の台湾スイーツを提供する「競合」の存在(※)が見えてきた。そこで、次回はこの競合、そして商品内容と価格の関係性について掘り下げ、紹介していく。

※台湾の飲食店の多さについては、こちらの記事(リンク有)から確認できます。ご興味ある方はぜひご一読ください。

※タイトル画像:中華民國統計質訊網(リンク有)より抜粋

コメント