総合マーケティングビジネスの『株式会社富士経済』が、値上げの影響による買い控えがみられる中、健康志向や止渇需要の高まりにより甘さ離れがさらに進んでいることで無糖飲料の存在感が増している清涼飲料の国内市場を調査した。店舗で提供する飲み物の参考にしてほしい。

■商品価格上昇で市場はわずかながらも拡大

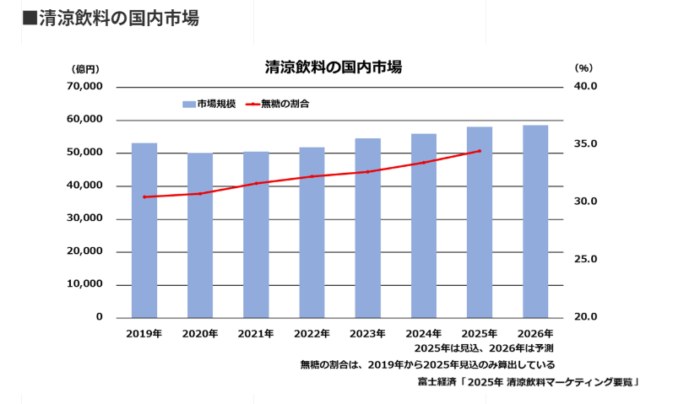

富士経済による清涼飲料に関する調査が対象にしたのは、果実・野菜飲料、炭酸飲料、乳性飲料、コーヒー飲料、茶系飲料、ミネラルウォーター類、機能性飲料、その他飲料の8カテゴリー(調査結果は『2025清涼飲料マーケティング要覧』にまとまっている)。2019年からのマーケット規模は以下のようになっている。

値上げによる買い控えがなどによって数量ベースは減少しているが、商品単価の上昇によって市場はわずかながら拡大傾向。2025年の市場は前年比3.9%増の5兆8,093億円が見込まれている。市場拡大に貢献しているのが無糖炭酸飲料や無糖茶飲料の伸び。コロナ禍以降高まった健康志向の意識や猛暑による止渇需要の高まりでユーザーの甘さ離れがさらに進んでいることが理由と富士経済は分析している。また、ミネラルウォーターも好調だ。リフレッシュやリラックスを訴求したフレーバーによって新規需要の獲得が期待されている。2026年も同様の傾向が続き、無糖炭酸飲料や無糖茶飲料の好調が続くことに加え、無糖紅茶飲料や国産ミネラルウォーター類などの伸びも期待され、市場拡大が予想されるという。

無糖飲料に関しては以下のように分析している。

無糖飲料が、炭酸飲料や茶系飲料などを中心に大きく伸びている。コロナ禍が収束し外出頻度が回復したタイミングで猛暑となり止渇ニーズが拡大したため、コストパフォーマンスの高い麦茶やミネラルウォーター類が有糖商品から需要シフトを受け大きく伸びた。また、嗜好性が重視される炭酸飲料やコーヒー飲料、紅茶飲料などでも無糖商品の大容量化や食中飲料としての訴求強化が進むなど、新たな需要を獲得した。今後も無糖炭酸飲料や無糖茶飲料を軸に伸びが期待され、2025年には金額ベースで清涼飲料の34.5%を無糖飲料が占めるとみられる

無糖飲料の好調が続く、清涼飲料の国内市場を調査

「体にいい」や「健康増進」と謳われている商品に手を伸ばしがちという方やそういう商品が売れていると感じている店舗事業者も多いはず。そうした流れを逃すことなく、メニューに加えてはいかがだろう?

後編では「注目市場」をピックアップする。

引用元:https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25063

※「居酒屋・炉端焼の市場」に関する記事は以下より

コメント